テストステロン療法におけるトランスジェンダー男性(FTM)のしておくべき健康検査

FTMがしておくとよい検査の項目です。

これらの項目は男性ホルモン剤の影響がでる部分です。

検査項目

・血圧

・全血算検査(血液検査)

赤血球数(RBC)

白血球数(WBC)

ヘモグロビン

ヘマトクリット

平均赤血球容積(MCV)

・肝機能検査(血液検査)

AST(GOT)

ALT(GPT)

ALP(アルカリホスファターゼ)

γ-GTP(ガンマグルタミルトランスフェラーゼ)

アルブミン (Alb)

ビリルビン

プロトロンビン時間

・尿酸(血液検査)

・脂質(血液検査)

総コレステロール

LDLコレステロール

HDLコレステロール

中性脂肪

・糖尿病検査(血液検査)

血糖値

ヘモグロビンA1c(HbA1c)

・骨密度(性別適合手術を受けている方のみ)

・がん検査(性別適合手術を受けていない方のみ)

検査間隔

テストステロン療法開始の最初の1年・・・3ヶ月ごと

2年目・・・重大な問題が発生していなければ6ヶ月に一度

3年目以降・・・異常がなければ1年に1度

以下、項目ごとに解説していきます。

血圧

テストステロンの作用で高血圧になる可能性があります。

適正 正常高値 高血圧

最低血圧 〜80 80〜89 90〜

最高血圧 〜120 120〜139 140〜

全血算検査(CBC)

全血算検査は通常以下の項目を測定します。

赤血球の数(RBC)

白血球の数(WBC)

ヘモグロビン

ヘマトクリット

平均赤血球容積(MCV)

上記のうち特に赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットはテストステロンの影響を受けやすいので重要です。

赤血球(RBC)

基準値

男性 410〜530万個/μL

女性 380〜480万個/μL

FTMはテストステロン作用で男性基準まで引き上げられるので、

男性基準値を参照します。

それより高値だと多血症が疑われ、

血管が詰まる病気のリスクが上がります。

頭痛、めまい、倦怠感、高血圧といった症状がでます。

白血球数(WBC)

基準値

4000〜9000個/μL

ウイルスや細菌を撃退する働きがあります。

基準値より高いと感染症、胆のう炎、虫垂炎、膵炎などの炎症性の疾患、

心筋梗塞、白血病、がんなどが疑われます。

ヘモグロビン

基準値

男性 13〜16.6g/dl

女性 12〜16g/dl

血液中に酸素を運ぶタンパク質です。

FTMはテストステロンの作用で男性基準まで引き上げられるので、

男性基準値を参照します。

ヘマトクリット(HCT)

基準値

男性 40〜52%

女性 35〜47%

血液の濃さを表す数値です。

高いと多血症の可能性があります。

FTMはテストステロンの作用で男性基準まで引き上げられるので、

男性基準値を参照します。

平均赤血球容積(MCV)

基準値

86〜98fL

赤血球1個の平均の大きさを表します。

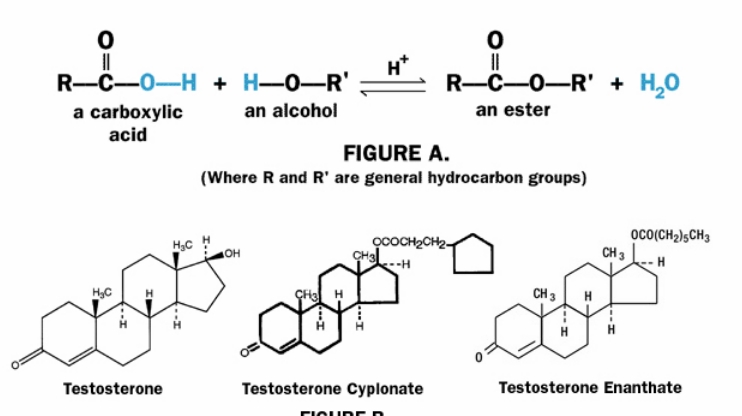

肝機能検査

テストステロンは肝臓で代謝されるので、

肝臓の健康状態に影響を与える可能性があります。

肝臓へのリスクが完全に解明されていないため、

定期的に検査を行うことが望ましいです。

下記の検査の一部または全てを使って、

肝機能を検査します。

AST(GOT)

ALT(GPT)

ALP(アルカリホスファターゼ)

γ-GTP(ガンマグルタミルトランスフェラーゼ)

アルブミン (Alb)

ビリルビン

プロトロンビン時間

AST(GOT)

基準値 0〜35

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼという酵素の数値で、

肝臓の健康状態を測る検査です。

肝臓に障害がおきて肝細胞が壊れると血液中に大量に漏れ出すことから、

肝臓病の有無を調べられます。

心臓や骨格筋にも多く存在するため、

激しい運動によって上昇することもあります。

アルコールや肥満によっても上昇することがあります。

いくつかの薬物やサプリメントもこの試験の結果を妨げることがあります。

ビタミンやハーブサプリメントなど、

あなたが取っているすべての薬について医師に話してください。

ALT(GPT)

基準値 5〜35

アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)は、

アミノ酸であるアラニンの代謝に関与する酵素です。

ALTのほとんどは肝臓にあり、

肝臓が損傷した場合血液中に放出されます。

ALTが高い場合は肝臓に異常があると見当がつきます。

ALT と AST の検査データから病気を推測することができます。

ALP(アルカリホスファターゼ)

基準値 80〜260

アルカリホスファターゼ(ALP)は肝臓だけでなく、

骨、腸、胆管、胎盤、骨などあらゆる臓器に存在する酵素です。

これらの臓器が傷つくと、

血液中に放出されALP値が上がります。

胆道の病気やがんの骨転移、黄疸などを調べれます。

検査の数時間前に脂肪の多い食事をとると、

異常がなくても検査値が高くなります。

γ-GTP(ガンマグルタミルトランスフェラーゼ)

基準値 0〜51

肝機能がわかる検査です。

数値が高い場合、

肝臓病や胆管から十二指腸に至る道筋(胆道系)の病気が疑われます。

他の肝機能の検査では異常がなく、

γ-GTPだけが基準値を上回っている場合はアルコールの飲み過ぎが考えられます。

また、薬を長期間服用している場合にも、

検査値が高くなることがあります。

アルブミン (Alb)

基準値 3.8〜5.3

アルブミンはビリルビン、カルシウム、プロゲステロン、

薬品など血液中の多くの小分子を輸送するタンパク質です。

また、血液の粘液圧を維持するのに役立ちます。

数値が低いと肝臓病、腎臓病、栄養失調が疑われます。

2.5g/dl 以下になるとむくみ、

腹水がたまるという症状が現れます。

ビリルビン

基準値 0.2〜1.2

黄疸や肝障害の指標に用いられます。

テストステロンは胆管を細くし、

血中ビリルビンの値を高くすることがあります。

ビリルビンは寿命を終えたヘモグロビンの分解産物です。

肝機能の低下や胆道系の病気があると、

血液中に大量に流れ込み、

黄疸が現れてきます。

基準値より高い場合は肝臓の病気が疑われます。

プロトロンビン時間

基準値 10〜15秒

血液の固まりやすさを測る検査です。

基準値より長い(固まりにくい)と、

肝機能障害などの疑いがあります。

短い(固まりやすい)と血栓症のリスクが高くなります。

血液凝固には凝固因子として知られているいくつかのタンパク質が関わっており、

それぞれローマ数字(第I因子、第II因子、第V因子、第X因子など)で番号が付けられています。

これらは肝臓で産生されます。

テストステロンは因子II、V、VII、Xを抑制することが報告されています。

異常が見られる場合には凝固因子試験に移り、

どの因子に問題があるかを個別に検査していきます。

尿酸

基準値 〜7.0

テストステロンは腎臓において尿酸の排泄を抑制し、

血清尿酸値を上昇させます。

尿酸値が高くなると痛風の原因になります。

FTMは痛風の発症率が男性並みになります。

脂質

テストステロンは悪玉コレステロールを増やし、

善玉コレステロールを減らす作用があります。

悪玉コレステロールや中性脂肪が高いと動脈硬化が進み、

脳梗塞、心筋梗塞など血管系の病気が起きやすくなります。

中性脂肪はアルコールや糖質を多く摂ると上昇します。

肥満や糖尿病でも高くなります。

※正しい検査結果を得るために空腹時に採血してください。

総コレステロール(T-chol)

基準値 120〜220mg/dl

高値だと高コレステロール血症、

低値だと肝臓病などの疑いがあります。

LDLコレステロール(LDL-chol)

基準値 70〜139mg/dl

悪玉コレステロールと呼ばれるものです。

基準値より高いと高LDLコレステロール血症と診断され、

動脈硬化、虚血性心疾患、脳梗塞、糖尿病などが起こりやすくなります。

HDLコレステロール(HDL-chol)

基準値 40〜70mg/dl

善玉コレステロールと呼ばれるものです。

血液中の余分なコレステロールを回収する働きがあり、

動脈硬化を防いでくれます。

検査値が高いほど良く、

低いと動脈硬化が進行します。

中性脂肪(トリグリセリド、TG)

基準値 50〜149mg/dl

血液中に含まれる脂肪で、

いずれ皮下脂肪や内臓脂肪になります。

基準値より高いと動脈硬化が促進されたり、

急性膵炎や脂肪肝の原因になることがあります。

食後に検査をすると検査値が高くなるので、

少なくとも検査の12時間前から絶食することが望まれます。

糖尿病検査

FTMは多嚢胞性卵巣症候群 (PCOS)になりやすく、

PCOSになるとメタボや糖尿病リスクが上がります。

よって定期的な糖尿病検査が必要です。

血糖値

基準値 空腹時 〜110(mg/dl)

食後2時間 〜140(mg/dl)

空腹時の血糖を測る場合は検査10時間以内の食事、飲み物は禁止です。

ヘモグロビンA1c(HbA1c)

基準値 4.4〜5.8%

検査前の食事制限はありません。

過去2か月間の平均血糖値がわかるので、

正確な結果が得られます。

骨密度(卵巣摘出者のみ)

骨を健康に維持するには、

男性ホルモンと女性ホルモンの両方が必要です。

特に女性ホルモンは骨量減少を遅らせる効果があります。

不足してしまうと骨粗しょう症になりやすくなります。

これは骨密度が低下して骨折しやすくなってしまう疾患です。

卵巣摘出手術を受けていなければ、

女性ホルモンは分泌されているので検査する必要はありません。

手術を受けている場合は、

分泌量が大きく低下しているため定期的な検査が必要です。

一部の医師は卵巣摘出術の時点で、

骨密度スキャンを推奨しています。

その後半年〜1年間隔で検査をした方がよいとのことです。

これは、骨粗鬆症の治療は早期に行われるほど効果的なためです。

主な検査法と費用

DXA法(デキサ法)

全額自費 保険適応(3割負担)

前腕 1400円 420円

腰椎 3600円 1080円

※初診料と診察料は別です

肝臓がん

男性は女性よりも肝臓がんのリスクが高いことが知られていますが、

これがテストステロンと関係があるかははっきりしていません。

現在の医学的知識を考慮すると、

FTMにおけるテストステロンの使用が肝臓癌のリスクを増加させるか否かを問うことは困難です。

がん検査

最も懸念されるのは、

女性生殖器(子宮内膜、子宮頸部、卵巣)のがんです。

よって子宮卵巣摘出手術を受けていない場合は、

定期的な検査をした方が良いでしょう。

不規則な膣出血、

長く続く少量の出血、

痛みを感じた場合は、

原因を特定するために医師に相談をしてください。

子宮体がん(子宮内膜がん)

症状

・月経とは無関係の長く続く少量の出血

(※後述する子宮内膜過形成の場合もあり)

症状が現れた場合は子宮内膜生検を行う必要があります。

また、子宮摘出術が行われるまで2年ごとに、

子宮内膜超音波が推奨されています。

子宮内膜過形成

テストステロンは通常、

子宮内膜の萎縮を引き起こします。

しかし一部のFTMにおいて、

子宮内膜過形成が報告されています。

これは子宮内膜組織が過度に蓄積されている状態のことをいいます。

子宮内膜組織は通常月経中に排出されますが、

FTMの場合テストステロン療法によって月経が停止されるため蓄積されてしまうのです。

最終的には微量出血という形で排出され始める可能性があります。

これらはテストステロン開始の最初の数年間に最もおこりやすく、

決して珍しいことではありません。

しかし子宮内膜の過形成は、

子宮内膜症やがんのリスクを上げます。

少量の出血が長く続く場合や、

不正出血があった場合は医師に相談してください。

子宮内膜の過形成は超音波検査で調べれます。

医師は場合によっては子宮内膜組織を排泄させるために、

黄体ホルモン(プロゲステロン)の短期間の投与を検討するかもしれません。

これは月経を誘導するための措置です。

不愉快かもしれませんが、

子宮内膜がんを予防する有効な手段です。

卵巣がん

症状

・お腹がでてきた

・腹部に違和感

・頻尿

沈黙のがんといわれており、

基本的に初期症状がありません。

症状が感じられる頃にはかなり進行していることが多いです。

また進行の早いがんと遅いがんがあり、

早いものは3ヶ月ごとに検査を受けても早期発見が難しいほどです。

最低でも年に一度、

卵巣の超音波検査を受けるのが望ましいとされています。

子宮頸がん

症状

・なし

症状がないものの、

軽度からがんになるには5〜10年の歳月がかかると言われています。

定期的な検査をすれば問題ありません。

検査法には視診(膣鏡を膣内に挿入し、子宮頸部を観察します)や、

細胞診(細胞を採取して検査します)があります。

ヒトパピローマウイルス(HPV)の持続感染(長期間にわたって感染状態が継続していること)によってリスクが上がります。

HPVの主な感染経路は性行為です。